|

|

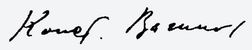

Константин Константинович Вагинов

"ТРУДЫ И ДНИ СВИСТОНОВА"

1928 - 1929

Оглавление:

Глава I. Тишина

Глава II. Токсово

Глава III. Куку и Кукуреку

Глава IV. Советский Калиостро

Глава V. Собирание фамилии

Глава VI. Эксперимент над Ией

Глава VII. Разборка книг

Глава VIII. Поиски второстепенных фигур

Глава IX. Борьба с мещанством

Глава X. Подросток и гений

Глава XI. «Звездочка» и Свистонов

Глава XII. Приведение рукописи в порядок

«Глава первая

ТИШИНА

(отрывок)

... Леночка провела тряпочкой по корешкам книг. Теперь здесь так много книг, но, Боже мой, каких книг: рукописные дневники неизвестных чиновников, книжки «на каждый день» похотливых студентов, переписка какого-то мужа с женой, по-видимому, железнодорожного служащего, тоненькие брошюрки, изданные графоманами, философские книги, с кондачка написанные актерами; длинненькие, в кожаных переплетах, альбомы восторженных подростков; Санкт-Петербургский календарь на лето от Рождества Христова 1754. С записями: «6. Пускал кровь из ноги, 19. Шол снег; 28. куплено соломы». Косметики от «Gli ornamenti della donna», Giovanni Marinello (1562 г.) до самых новейших. Кулинарные книги, лечебники, книги, посвященные давно уже не существующим танцам, карточным играм, и полочки с классиками, и томы и пачки кое-как поставленных и положенных книг.

Сев на лестницу, Леночка стала читать стихи. Она читала и вспоминала, где и когда каждое писал Андрюша, как был одет тогда Андрюша и как она. Но тут раздался звонок, и Леночка, убрав лестницу и бросив пыльную тряпку, открыла дверь.

Свистонов, читая газеты, обводил красным карандашом фразы, которые Леночка должна была вырезать и наклеить на листы. Суп остывал.

— Потом бы ты почитал! — говорила Леночка. — Расскажи что-нибудь.

— Что же тебе рассказать? — отвечал Свистонов и продолжал читать.

— Скажи хоть, какая сегодня погода, — попыталась завязать разговор Леночка. — Распустились ли почки и куда мы поедем на лето?

— В Токсово, должно быть, — лениво пробормотал Свистонов, вставая. — Там прекрасный воздух. ...

Глава вторая

ТОКСОВО

Медленно поднимался поезд. Куку и Свистонов сошли на станции, купили папирос и затряслись на таратайке. Избушка была заранее снята. Комната, в которой поселились Свистонов и Куку, выходила окнами на дорогу. Кроме этой комнаты и бревенчатой прихожей, других помещений в этой избушке не было. Построена она была специально для дачников, наспех. Стены комнаты были оклеены самыми дешевыми обоями, из сосновых досок были устроены нары, столик.

Снявшие убрали стены привезенными книгами. Свой угол Куку превратил в кабинет для работы. Он прикрепил к столу кнопками синий лист промокательной бумаги, поставил подсвечники и положил стопку чистой писчей бумаги; достал гусиные перья, одно подарил Свистонову, другое оставил себе. Сидя рядом, по вечерам они дружно будут работать как Гонкуры, он изобретет сюжет, а Свистонов... Конечно, пора, пора ему, Куку, сесть за работу.

Однажды вечером в нескольких верстах от Токсово горел костер у подножия одного из холмов. Дачники лежали полукругом, подкидывали сосновые ветки, беседовали о политике.

Майские жуки летали вокруг молодых сосенок.

Песчаной стеной вниз обрывалась зелень.

Свистонов, глухая прачка Трина Рублис, Куку и городская девушка Наденька сидели среди дачников.

Трина Рублис была с прошлым, пышным, диким, обладала еще недавно красотой. Но года два тому назад она вся как-то обмякла и распустилась. Пепельные волосы ее уже не вызывали больше сравнений, а розовые щеки стали желты и одутловаты.

Неизвестно о чем думало в тот вечер существо, жившее в мире, лишенном звучаний. Может быть, в ее воображении восставал красавец офицер Дикой дивизии, обвенчавшийся с ней наспех в Детском Селе во время наступления Юденича на Петроград по паспорту своего убитого товарища, затем бесследно, может быть, не по своей вине, исчезнувший.

Куку важно сидел у ног девушки, смотрел поверх костра на рябь озера.

Свистонов сжимал руку прачки и, убедившись, что никто его не слушает, и зная, что она его не услышит, рассказывал ей, издевался над глухой бывшей красавицей. Та смотрела на его губы и думала, когда же ей следует рассмеяться.

— Вот я свел Куку с девушкой, — продолжал Свистонов, гладя руку глухой. — Я потом перенесу их в другой мир, более реальный и долговечный, чем эта минутная жизнь. Они будут жить в нем, и, находясь уже в гробу, они еще только начнут переживать свой расцвет и изменяться до бесконечности. Искусство — это извлечение людей из одного мира и вовлечение их в другую сферу.

Немного в мире настоящих ловцов душ. Нет ничего страшнее настоящего ловца. Они тихи, настоящие ловцы, они вежливы, потому что только вежливость связывает их с внешним миром, у них, конечно, нет ни рожек, ни копытец. Они, конечно, делают вид, что они любят жизнь, но любят они одно только искусство. Поймите, — продолжал Свистонов, он знал, что глухая ничего не поймет, — искусство — это совсем не празднество, совсем не труд. Это — борьба за население другого мира, чтобы и тот мир был плотно населен, чтобы было в нем разнообразие, чтобы была и там полнота жизни, литературу можно сравнить с загробным существованием. Литература по-настоящему и есть загробное существование.

Костер догорал. Дачники разошлись собирать хворост.

Куку важно дремал у ног Наденьки.

Свистонов, сидя на огромном пне, беседовал с глухой.

Свистонов встал, подошел к спящим, сел рядом, стал внимательно рассматривать озеро, линию одинокой искривленной березы у обрыва, возвращающихся с хворостом дачников, спящих молодых людей.

— Вообразите, — продолжал он, вежливо склоняясь, — некую поэтическую тень, которая ведет живых людей в могилку. Род некоего Вергилия среди дачников, который незаметным образом ведет их в ад, а дачники, вообразите, ковыряют в носу и с букетами в руках гуськом за ним следуют, предполагая, что они отправляются на прогулку. Вообразите, что они видят ад за каким-нибудь холмом, какую-нибудь ложбинку, серенькую, страшно грустненькую, и в ней себя видят голенькими, совсем голенькими, даже без фиговых листочков, но с букетами в руках. И вообразите, что там их Вергилий, тоже голенький, заставляет их плясать под свою дудочку.

В вечернем сумраке голос Свистонова крепчал.

Трина удивлялась, на кого сердится Свистонов, осматривалась по сторонам.

Уже сходили они с одного холма, поднимались на другой, сходили и с этого холма, поднимались на третий, озера все время были по обеим сторонам гуляющих.

Глухонемая знаками показывала, что она любит траву и чтобы солнце грело спину.

Повернув лицо к Свистонову, дотронулась до своей спины.

Свистонову показалось, что Трина озябла. Он снял пиджак и набросил ей на плечи. Она улыбнулась, затем она побежала, все время оглядываясь. Свистонов бежал за ней.

Достигли берега.

— Я хочу купаться, — знаками показала глухая.

Отвернувшись, Свистонов отошел и сел спиной к озеру. Трина Рублис отошла за кусты и разделась. Она осталась в одной рубашке, рубашку поддерживали две розовые ленточки, на груди была вышита роза. Глухая повесила чулки на куст.

В рубашке Трина Рублис вбежала в озеро. В воде она принялась шуметь. Свистонов понял, что она хочет, чтобы он повернулся. Свистонов нехотя подошел к воде. Сравнительно далеко от берега виднелась голова глухой, обвязанная полотенцем. Затем глухая поплыла к берегу; еле прикрытая водой, она легла у берега.

Свистонов в рубашке вошел в воду. Взявшись за руки, они поплыли.

У костра не заметили их отсутствия или сделали вид, что не заметили.

Глухонемая села поближе к Свистонову и уставилась на огонь.

И под влиянием ли наступавшей ночи и свежести, или по другой причине, Федюша — чтец стихов и оратор — предложил скакать через огонь, но его предложение отвергли. Тогда культпросветчица предложила играть в горелки.

День был воскресный, и потому, что день был солнечный, от отдаленного вокзала, построенного в готическом вкусе, двигались многочисленные экскурсии, предшествуемые музыкантами. Трубы сверкали на солнце. Рабочие с женами, украшенные цветами, торопились за ними, срывали травку или листочек с куста и жевали.

Другие экскурсии состояли из подростков в красных платочках, из юношей в трусиках, несших сандалии в руках. Третьи — из учащихся, почему-либо застрявших в городе. Все процессии были снабжены плакатами, инструкторами с повязкой на руке.

В такие дни трактир «Русская Швейцария» оживал.

За столиками становилось шумно. Чокались пивом, обнимались, ели мороженое, хохотали, перебегали от одного столика к другому, ели яичницу с колбасой, простоквашу, огурцы, вытаскивали из карманов или ридикюлей леденцы и сосали. То там раздавалось тру-ру-ру-ру, то здесь.

Оживали после двух часов и холмы над озером, оркестр располагался на самой вершине холма, где-нибудь под двумя-тремя соснами. Толпы в разноцветных трико купались и, лежа на животе, загорали. И опять то там раздавалось тру-ру-ру-ру, то здесь и уносилось за холмы.

Токсовские возвышенности превращались в живые человеческие горы, и плакаты тогда, колеблемые ветром, казались знаменами и штандартами и горели на солнце своими белыми, желтыми, черными, золотыми буквами.

Сухонькая Таня и сухонький Петя вышли. Петя запер дверь и потрогал замок.

— Вот мы снова на лоне природы. Все же мы десять лет не были на даче. Захватила ли ты журналы и газеты? Приятно почитать, лежа под тенью дерева.

— Ты все прежний, — надевая митенки и раскрывая летний с кружевами и костяной ручкой длинный зонтик, радостно замечталась Таня.

Они пошли прямо по полю к озеру. На Тане была коротенькая клетчатая юбочка, позволявшая молодым людям насмехаться над ее кривыми ножками, и крепдешиновая кофточка с треугольным вырезом, украшенная голубенькой ленточкой, несколько замусоленной.

— Солнышко греет, — сказала Таня.

— Да, — подтвердил Петя.

— Смотри-ка — цветы, — наклонилась Таня.

— Куриная слепота, — добавил Петя. — Какая ты у меня молоденькая!

— Я побегу! — и Таня пошла по тропиночке, стала нагибаться, срывать цветы, плести венок. Петя сел на пень и раскрыл газету. Лицо у Пети было все в морщинах. Спина сутулая, глаза близорукие.

Таня пела романс и, сплетая венок, медленно шла вниз в долину.

Ее старческие ручки довольно быстро срывали клевер, ромашку, колокольчики. Ее сухонькие ножки ступали почти уверенно по траве.

— Хорошо здесь, Таня, — услышала она дребезжащий голос сверху.

И опять молчание.

Только наверху шуршит газета.

Внизу бесшумно порхают бабочки. Седые волосы выбиваются из-под голубенькой шапочки. А Таня смеется. Ах, молодость, молодость!

Расстилает носовой платок, садится на него, снимает шапочку и, надев на голову веночек, слушает, как гудит и поет и шелестит трава.

По утрам Таня по старой привычке обтирает Петю. Сколько возни с мужем! И стоит худенький старичок в тазу с водой, а она его обтирает.

Петя играл когда-то на флейте в Академическом театре. Играл он с чувством, а Татьяна Никандровна где-нибудь сидела с подругой и слушала.

И наверху Петя, опустив газету на траву, достает из футляра флейту, играет.

Свистонов, гуляя над берегом озера и наблюдая праздничную толпу, слышит флейту.

Есть у супругов собачка. Она заменяет им ребенка. Маленький, славный девятилетний фоксик, так быстро и незаметно состарившийся. Правда, по-прежнему у него розовая ленточка вокруг шеи и по-прежнему он бежит, опустив мордочку, по дороге, но зовут его супруги уже не Травиатой, а просто старушкой. Сидит «старушка» с розовым бантиком рядом со старичком, плюющим во флейту, а внизу другая старушка с голубым бантиком, стриженая, с веночком на голове, лежа с зелененьким листиком во рту, на небо смотрит.

Но вот фоксик бежит и садится рядом со старушкой и смотрит в траву, как бы засыпая.

Свистонов шел, раздвигая кусты палкой.

Глухонемая жеманно шла, искривив шею.

Старик играл все воодушевленнее.

Долго смотрел с холма Свистонов и слушал флейту. Затем спустился.

— Позвольте представиться, — сказал он, — Андрей Свистонов.

— Очень приятно, — опуская флейту, засуетился застигнутый врасплох старик.

Свистонов сел рядом со стариком. Глухонемая стояла в отдалении.

— Вы дивно играете, — начал Свистонов — Я люблю музыку. Мне уже давно хотелось с вами познакомиться. Старик зарумянился.

— По вечерам я слышу, как вы играете.

Гуляя вокруг озера, Свистонов и Куку встретили Наденьку, шедшую в обществе брата и сестры Телятниковых. Наденька медленно шла, играя прутиком, брат и сестра шли по бокам. Это были двадцатилетний Паша, считавший себя стариком и принципиально говоривший умные веши, и семнадцатилетняя Ия — всезнайка Паша был сосредоточен и мрачен, так как полагал, что у него дурная наследственность и что он развращен с малолетства. Ия была жизнерадостна и говорила об Анатоле Франсе. Сестра и брат дружили с Наденькой и ненавидели друг друга.

Увидев Свистонова и Куку, Телятниковы поклонились и пошли навстречу поздороваться.

— Андрей Николаевич, — сказала Ия, — какой я вам новый анекдот расскажу! — и пошла рядом со Свистоновым направо.

Куку, Наденька и Паша следовали за ними. Паша считал Свистонова крупным талантом. Поэтому с завистью смотрел, как Свистонов говорит с Ией. Паша страшно обрадовался, когда Свистонов, полуобернувшись, продолжая идти, обратился к нему; юноша тотчас же, добежав, пошел по другую сторону. Брат и сестра были честолюбивы.

Куку и Наденька отставали.

— Хотите, сыграемте в рюхи? — предложил Свистонов брату и сестре, когда вдали показались дачи.

Паше неудобно было отказаться, хотя это он считал ничтожным и презренным времяпрепровождением. Ия с радостью согласилась и побежала доставать палки и рюхи из ямки. Свистонов взял палку и принялся чертить городки. Но вот наверху, на холме, показались Куку и Наденька.

Свистонов пошел навстречу.

— Мы собираемся в городки играть, — сказал он. — Не желаете ли принять участие? Но Куку отказался.

— Удивительный человек Свистонов, — произносил, идя вниз к озеру, Куку, держа Наденьку за локоть. — Какая бодрость в нем, какая веселость, какое остроумие. Он, по-видимому, любит Токсово. А мне оно совсем не нравится. Здесь природа не вызывает душевного волнения. А я люблю там жить, где все величаво. Хорошо жить в обществе великих людей, беседовать с великими людьми.

— Постойте, Иван Иванович, — Наденька подняла глаза. — Смотрите, как хорошо здесь.

Глаза у нее были действительно прелестные, полузеленые, полукарие.

На небесах были барашки в тот вечер, а в озере — и лазурь, и барашки.

Куку накрыл пень своим пальто. Наденька села.

Куку сел пониже.

— Наденька, — сказал он нежно, — этот вечер волнует меня. Не в такой ли вечер князь Андрей увидел Наташу на балу и запомнил. Любите ли вы Наташу?

Наденька мечтательно курила, следила, как распускаются в воздухе кольца дыма.

— Зачем вы курите, Наденька? — спросил Куку. — это совсем не подходит к вашему образу. В вас должна быть великая жизнерадостность и естественность. Бросьте курить. Наденька. — Настоящее страдание звучало в голосе Куку.

Наденька бросила папироску. Папироса упала на сухой дерн и продолжала тлеть и дымить.

— Но я ведь собираюсь стать киноартисткой, — помолчав, сказала девушка.

— Наденька, это невозможно, — пробормотал Куку.

— Как невозможно, Иван Иванович?

— Если вы доверяете мне, не делайте этого шага. Поверьте моей опытности. Вы должны быть Наташей!

Наверху появился Свистонов с сестрой и братом. Свистонов сел с Ией под деревом. Паша стал читать писателю стихи.

— Здорово, — сказал Свистонов, — талантливо. Паша просиял.

— Значит, стоит писать? — спросил он.

— Конечно, стоит! — подтвердил Свистонов и посмотрел вниз. «Пора», — подумал он. — Не будете ли вы любезны? — обратился он к Ие. — Спросите у Ивана Ивановича, который час.

Ия бросилась со всех ног.

В тог момент, когда Иван Иванович любовался озером, явилась Ия и, улыбаясь, спросила у задумавшегося:

— Который час? Куку вынул часы.

— Десять, — солидно ответил он. — Где Свистонов?

— Ждет наверху.

Ия подошла к Наденьке.

— Проскучала? — спросила она тихо.

Теперь шли втроем — Свистонов, Наденька, Куку. За ними шли Телятниковы.

— Не думаешь ли ты, — мрачно спросил Паша, — что Свистонов нарочно играл с нами в городки, чтобы Куку мог полюбезничать с Наденькой?

— Брось, пожалуйста, — ответила Ия. — Откуда такая подозрительность? Просто Свистонов любит молодежь.

Опять день был воскресный. У кирки стояли таратайки. Кирка была наполнена девушками, похожими на бумажные розы, и желтоволосыми парнями. Играл орган. Сквозь цветные стекла падал свет. Наверху стояли Наденька и Куку. За ними — Свистонов и Трина Рублис.

Наденька и Куку смотрели вниз на крестины, иногда бросали взгляд на проход и видели, как невеста, жених и сопровождающие готовятся двинуться к алтарю, лишь только кончатся крестины.

Жених волновался и переступал с ноги на ногу. Невеста была красна как рак.

— Какой материал для нас, Андрей Николаевич, — откинув голову, сказал Куку на ухо Свистонову. — Закрепите, прошу вас, закрепите это! — и Куку снова принялся смотреть.

Белокурый затылок Наденьки волновал Куку, и он представил свою свадьбу. Гордость изобразилась на лице Куку. Он увидел себя стоящим рядом с Наташей, т. е. с Наденькой. На Наденьке белое платье, фата, в руках у нее свеча с белым бантом, и гулкие своды собора...

Достав платок, важно обтер лицо свое Куку.

Глухонемая вспоминала Ригу, — красивый город Рига, — и надежды, и свою прогулку с приехавшим на каникулы студентом Тороповым в лесок.

Но Куку помешал ее воспоминаниям. Он кашлянул, напружинил грудь. Теперь он презрительно смотрел вниз. Молодые двинулись. Все в церкви зашевелились. Головы всех повернулись к проходу. Смотрел и Свистонов.

Играл орган. Затем говорил пастор. Затем опять играл орган.

Сквозь цветные стекла видно было, как колышется листва деревьев. Видно было, что листья освещены солнцем.

— Очень хорошо, — произнес Куку. — Но я хотел бы для своей свадьбы большего великолепия.

Когда вышли из кирки Наденька, Куку, Свистонов и глухонемая, обратно летели таратайки.

— Зайдемте, выпьемте пива, — предложил Куку, и, вмешавшись в толпу, они вошли в сад при трактире. Все столики и скамейки были заняты. Смех, тяжелый запах пива, струйки дыма, разгоряченные лица, песни, звуки балалаек, гитар и мандолин.

— Настоящий Ауэрбахов кабачок на свежем воздухе, — сказал Куку Свистонову. — Недостает только Фауста и Мефистофеля.

— Ах, Иван Иванович, — ответил Свистонов. — Вечно литературные воспоминания. Надо подходить к жизни попроще, непосредственней.

Наконец, один из столиков освободился. Четверо друзей сели и потребовали пива. В это время к ним протолкались брат и сестра.

— Можно сесть? — спросили они и кое-как устроились на конце скамейки.

— Я умею пить, — сказала после пятого стакана Ия, — а вот ты. Паша, хотя и мужчина, не умеешь.

— Я умею пить, — ответил Паша, — но я сдерживаю себя.

— Очень я интересный анекдот вспомнила.

— Меня твои анекдоты не интересуют.

— А меня — твои стихи!

— Не ссорьтесь, — попросила Наденька

За соседним столиком шел оживленный разговор:

— А насчет немцев ты, брат, не прав. Когда я в немецком плену был...

— А бабонька не плоха. Пойду приударю.

— Куда ты, размяк. Сиди! Слева:

— Нет, нет. Митя, посмотри задок какой. Маша, Маша, поди сюда.

Направо под соснами:

— Да, Петя, культура великое слово. За него, мне Иван Трофимович говорил, люди на костер шли.

— Ну да, ты культуру построишь. Выпей, дурачок.

— Митька, я недавно прозрел, теперь в церковь хожу. Ты только никому не говори, понимаешь, никому.

Голос из толпы, дожидавшейся свободных столиков:

— Володя, Володенька! иди в помойную яму поспать. Пьяный, шатаясь, кричит:

— Подойди сюда, ударю!

За оградой показывается группа: парни ведут за кисти рук девицу, вокруг подпрыгивают мальчишки. У девицы платье в беспорядке, волосы распущены. Она плачет горючими слезами и кричит:

— Ой, тошно мне, ой, тошнехонько. Ой, дайте повязаться! — пытается вырваться. Парни, смеясь, ломают ей руки. Она пытается броситься на землю, но, подхваченная под мышки ухмыляющимися, опускается.

— В кустах с мужиком спала, — поясняют толпе парни. — В милицию ведем.

— Нет, нет, вы не Наташа, вы Гретхен, — шепчет опьяневший Куку. — А я — Фауст, а Свистонов — Мефистофель, а глухонемая — Марта!

— Не говорите ерунды, — раздраженно прерывает Свистонов. Тяжело ступая, к столику друзей подходит пожилой рабочий. Он останавливается, шатаясь.

— Вы, просвещенные люди, спросить вас можно, почему... Куку от волнения задевает локтем Свистонова. Шепотом:

— Сцена за городскими воротами, — восторженно, — сейчас доктором меня назовет!

Рабочий, всматриваясь в лицо Куку, размышляя:

— Гражданин, осмелюсь спросить, не доктор вы будете?

Куку самодовольно смеется.

Куку, Наденька, Свистонов и глухонемая, Паша и Ия, условившись совершить веселую прогулку, отправились к отдаленному озеру. Они захватили с собой одеяла, думки, мясные консервы, папиросы, немного коньяку.

Еще солнце чуть освещало вершины холмов, когда они вышли. Вчера шел дождь, и сегодня с холмов бежал беловатый туман к озерам, но небо было голубое, и воробьи чирикали и взлетали на сырую, покрытую блестящими каплями листву, раскачивались на кустах, слетали на извивающуюся вдаль дорогу. Канавы по сторонам просыхающей и час от часу желтеющей дороги были полны воды.

Ия хорошо зарабатывала, она носила желтые ботинки, купленное по случаю заграничное пальто и желтый портфель на ремешках. Она купила коньяку, головку голландского сыра, банку свежей икры, несколько банок монпансье и компота. Она шла с зеленым мешочком за спиной, впереди.

Паша ничего не купил, но ему покровительствовала Наденька. Она навьючила на него столбик своего любимого печенья, пирожки с вареньем, одеяло, подушечку для головы, полотенце, мыло, кружку и зубную щеточку. Глухонемая несла ватрушки и котлеты.

Куку был великолепен: он специально для прогулки съездил в город, привез краги, купил серую кепи, надел макинтош. Он, держа в руке артистический чемоданчик, шел веселый. В чемоданчике бок о бок с Пушкиным лежали телятина, ростбиф, ножи, вилки, входившие один в другой стаканчики, бутылка французского вина.

Не отстал и Свистонов. Он нес складную палатку, зеркало, фотографический аппарат.

Свистонов делал вид, что он ухаживает за глухонемой. Ему интересно было, какие возникнут сплетни.

Он нагибался, подносил ей цветы, сорванные у канавы.

Наденька с удивлением оборачивалась.

Куку, не желая отстать от Свистонова, рвал тоже цветы и, соединив их в букет, подносил Наденьке.

Паша забегал далеко в поле, приносил васильки пучками.

— Вы умеете свистать? — спросил Свистонов Ию. — Посвистите.

Ия стала виртуозно насвистывать.

— В ногу, — предложил Свистонов. — Давайте пойдемте в ногу. Куку, улыбаясь, переменил ногу. Наденька спросила, как это делается. Куку показал.

Так шли они до ближайшей деревни. Фокстрот насвистывала Ия.

Подошли они к деревне. Молочницы и дети с любопытством смотрели, куда это они идут в таком боевом порядке. И, чувствуя на себе любопытные взгляды, шествие улыбалось.

— Держите шаг, — говорил Свистонов. — Громче, Ия. Еще громче.

— Не следует ли нам закусить? — внезапно спросил Куку.

— Я чувствую собачий голод, — повернув голову, сказала Ия.

— А вы, Наденька?

— Я с удовольствием.

— К сосне, там тень и прохлада и совершенно сухо.

— Дайте мой чемоданчик, — попросила Наденька.

Паша передал.

Ия скинула свой зеленый мешок, стала рыться.

Куку раскрыл чемодан и стал доставать ножи, вилки, стаканчики.

— Подумать только, несколько лет тому назад, — сказал Куку, — под Питером были волки.

— Неужели? — спросила Наденька.

— Нам всем тогда казалось, что все кончено, а вот теперь мы пьем и едим, и все осталось по-прежнему.

— Вы думаете? — спросил Свистонов и улыбнулся.

— Я вчера прочел новую биографию Наполеона и пожалел, что я не маленького роста.

Ия откупоривала. Тщетно Иван Иванович отнимал у нее пробочник. Наденька резала ростбиф, телятину. Единогласно она была избрана хозяйкой.

Наденька искренно веселилась.

Когда все насытились, Куку вынул переписку Тургенева с Достоевским и стал читать, но разморенные едой путники стали сидя засыпать.

Наденьке привиделась комната в два окна. Светло, светло — на улице солнце. У одного окна сидит девушка, над ней наклоняется мужчина, высокий, тощий, с отвратительным лицом, лысый, с длинными прямыми волосами. Особенно отвратительны глаза на сером лице. Они какие-то сверлящие. Одет он в грязный коричневый костюм XVI века, как в одном из исторических фильмов. Она знает, что он хозяин ее судьбы и что он сделает с ней, с Наденькой, все, что захочет, и страшно боится его.

Начинает бежать по бесконечным комнатам. Огромный дом вроде лабиринта. Живет в нем только этот человек. Бежит она по коридору, снова по светлым комнатам, по гостиным с лепными стенами, иногда в конце коридора видит его. Он злорадно смеется, и она снова бежит и знает, что все время он ее видит и находит. Наконец, вбегает она в комнату вроде кухни, знает, что здесь дверь на улицу. Смотрит на стену и понимает сразу, почему этот человек знает, где она: на стене план этого дома, а весь путь ее, Наденьки, показывает в нем медная тоненькая проволока, которая сама ложится по ее следам, все время указывая, куда Наденька идет. От проволоки остался маленький свободный конец, и Наденька видит, как она ее отгибает и ставит торчком. Теперь она знает, что проволока ничего не укажет.

Выбегает на улицу. Все дома не достроены. Это еще только высокие, в шесть этажей и выше, футляры с огромными, вышиною в два этажа, отверстиями для окон. На улице груды грязи, известки и щебня.

Среди этих домов стоит один законченный, но он далек. Там виден свет, и она решает бежать туда.

Среди недостроенных домов, все в подвалах, идет, спотыкаясь, дальше, дальше. Впереди совсем темно, как в шахте, и щетиной торчат острые железные прутья. Заблудилась! Дома давят, она боится, что они сейчас рухнут, и видит свет.

К ней идет совсем молодой юноша, и за ним все время виден свет дорогой. У него очень хорошее лицо. Бежит к нему и рассказывает, как она бежала из лабиринта. Когда рассказывает, что загнула конец проволоки, у юноши делается торжествующее лицо. Он берет ее на руки и, очень легко ступая, несет к свету. Затем переносит к большому дому и говорит: «Мы будем жить здесь. Я знаю одну комнату, и хотя лабиринт рядом, но тот никогда не догадается искать так близко».

Кругом бежит и суетится народ, но на них никто не обращает внимания. И они идут по темным коридорам, где свет так слабо виден, как на картинах голландских мастеров...

Наденька вздрогнула, проснулась и осмотрелась. Под большой сосной сидел Куку, перелистывал книгу. Свистонов, прислонившись к дереву, стоял и смотрел на нее. Ей стало неприятно.

Паша лежал, согнув колени, и ему казалось, что он летит в пропасть, что в пропасти у него распухает большой палец на ноге, что появляется нарыв, превращается в глаз. Это было противно, и он проснулся. Протерев кулаками глаза, дотронулся до ноги. Зевнул.

— Я видел глупый сон, — сказал Паша, — что на ноге у меня вырос глаз. Говорят, Иван Иванович, что вы знаток снов.

— А, вы умеете толковать сны? — оживилась Наденька.

«Вот и тема для разговора», — подумал Куку и солидно ответил:

— В древности снам приписывали огромное значение. Существовала даже целая наука, если можно это назвать наукой, онейрокритика. Ангинный мир никогда не сомневался, что сны вызываются в душе божественной силой. — Куку, довольный своими познаниями, посмотрел на всех, слушают ли все и как слушают. — Поэтому, с этой точки зрения, — продолжал он, — сон есть знамение; но если обратить внимание на час, когда вы видели сон, и на то, что мы перед тем плотно покушали, то сон ваш, Наденька, не совсем надежен.

И победоносно Куку обвел глазами слушающих, и, чтобы внушить еще больше уважения к себе Наденьки, он решил вспомнить Апулея.

— По мнению Апулея, последствием обильной еды бывают мрачные и гибельные сновидения, — произнес он с пафосом. — Кроме того, онейрокритики утверждают, что винные пары даже утром мешают видеть во сне истину. Но я отнюдь этого не думаю, Наденька, хотя и не знаю вашего сна, — развел он руками.

— Не расскажете ли вы нам, что вы видели во сне? Это очень интересно, я же вспомню сны великих людей, и в воспоминаниях мы проведем время до заката. Я расскажу вам сны великих людей... Теперь только я вижу, как здесь красиво, кругом холмы...

И забыв, что Наденька еще не рассказала своего сна, Куку, задумавшись, начал:

— Прежде всего следует вспомнить...

Ия и Паша подошли поближе и остановились. Но Наденьке было грустно, и она невнимательно слушала. Ей не интересны были сны великих людей. Хотя ее сон кончился вполне благополучно, но все же ей казалось, что все стало темно вокруг, даже как-то прохладно. Да и действительно, небо за время послеобеденного отдыха сплошь затянулось тучами.

Вдали прогрохотало.

Бросились собирать вещи и переносить к стволу сосны. Свистонов, с помощью брата и сестры, расставил палатку. Сейчас все забрались в нее, перенесли вещи от сосны.

— Ну, что ж дождь не идет, — пошутил Иван Иванович.

— Подождите, Иван Иванович, — прервала Ия. — Я веду в «Красной газете» уголок природы. Я спец по погоде. В палатке было темно. Свистонов закурил.

— Андрей Николаевич, не курите, — сказала неприязненно Наденька. — Здесь душно. Свистонов бросил папироску.

— Паша, не смейте, отойдите, — приказала Наденька.

— Наденька, — произнес Куку. — Время самое подходящее. Темно, бушует буря. Мы все обещаем внимательно вас слушать.

Гроза отошла.

Один, держась за ствол сосны, курил Паша. Он размышлял о поцелуе Наденьки. Братский это был поцелуй или не братский? Пожалуй, что только братский. Слишком легок, слишком воздушен. «Не любит она меня, — подумал он, — и не может полюбить. Чтобы любили, надо быть разговорчивым, и потом, у меня нет никакой будущности. Кончу институт, стану географию преподавать, — рассмеялся он. — Пусть будет так, а в газетах работать не буду. Пусть Ия зарабатывает. Но Наденька любит театр, сладкое, кинематограф...»

— Мечтаете? — спросила Наденька, подходя по тропинке сзади, — Это хорошо — мечтать. Я сяду, а вы положите свою голову мне на колени и продолжайте мечтать. Я буду думать, что я героиня фильма, хорошо пожившая женщина, а вы несчастный молодой влюбленный. Я буду гладить вас по голове.

Паша покорно лег на траву и положил голову на край платья Наденьки.

— Я люблю, — сказал он тихо. — Я по-настоящему люблю вас.

— Великолепно, — прервала Наденька. — Побольше страдания. Так, так. — О, мой дорогой! — опустила она лицо и приложила руку к сердцу. — Я верю, что вы страдаете! Как грустно, что мы встретились так поздно, когда я люблю уже другого! Пусть ничтожного, пусть развращенного, но с сердцем, — глубоко вздохнула она, — ничего не поделаешь. Вы чистый, вы тонкий, вы только...

— Наденька! — простонал Паша.

— Целуйте руки и плачьте, встаньте и отойдите к обрыву. Я подойду, — стараясь не разжимать губ, сказала Наденька.

Паша покорно встает, целует руку, медленно подходит к обрыву.

Наденька сидит, смотрит, затем бежит и кричит, стараясь бежать красиво.

— Арнольд, Арнольд!

— Вы душечка, Паша, — говорит она, — дайте я вас поцелую.

Сосны шумели ветвями, на кустах шиповника алели ягоды. Бывший анархист Иванов поднимался. Он был среднего роста, лицом бледен, долгогрив. Он шел, опираясь на палочку. Опустился на скамейку у палисадника.

На даче, недалеко от озера, вышла на веранду Зоя Знобишина, зевнула, заложила руки за шею и, подняв лицо, направила локти вперед и опять зевнула. Села в кресло-качалку и принялась рассматривать свои руки. Затем повернула голову направо к саду, снова зевнула. С интересом стала смотреть на кошку, ползком подбиравшуюся к голубю. Прошлась по веранде, сошла в сад, подумала, что солнце печет, что пора одеваться.

В соседней даче на холме многозначительно беседовали мамаши о своих играющих детях. Конечно, их дети будут инженерами, у них уже сейчас необыкновенные способности. Один уже и сейчас гудит, как паровоз. Другой мечтает о подводной лодке.

Зоя Знобишина опять вышла на веранду. Она натянула шаль и опять ее отпустила. Пожевала губами. Теперь все так неинтересно! Она шла, пожевывая губами, делая зигзаги по тропинке. Иванов встал, поклонился.

— Скучаете? — спросила Зоя и села рядом. — Тяжело вам живется, — сообщила Зоя.

— Н-да, не жизнь, а жестяночка, — соединив колени и приподнимая их, посмотрела Зоя на Иванова. — Люблю я таких людей, как Свистонов. Веселый он человек.

— Опустошенный.

— Завидуете, — решила Зоя.

— Дался вам Свистонов.

— Вы подождите! Вот подождите, познакомлю я вас с ним, он вас и опишет. Поглядит, поглядит и опишет. Вы для него подходящий материал. Он любит мертвеньких.

— Я не мертвенький, Зоя Федоровна.

— Врете, мертвенький. Скучно, — пожевала она губами.

Наступил день рождения Зои Федоровны...

Она не скрывала своих лет. Розовая, румяная, с подкрашенными недавно волосами, она ждала гостей.

Должны были приехать Павлуша Уронов, драматический актер, Аллочка Базыкина — птичка, так ее звали в глаза и за глаза, Ваня Галченко — культурный молодой человек, Сеня Ипатов — несбывшийся певец, — все это были очень интересные люди. По крайней мере, такого мнения были они друг о друге.

С утра мороженщику Пете велено было подъехать с тележкой к пяти часам вечера, чтобы сразу же после обеда было мороженое. С утра Зоя Федоровна и прислуга чистили малину. Иванов им помогал. С утра приходили поставщики: кто приносил творог и сметану, кто — грибы, кто — рыбу.

Первый приехал Ваня Галченко — культурный молодой человек. Он принес купленную на барахолке фантазию XIX века. Фантазия изображала сосуд, по-видимому, помпеянский.

— Ах, я не могу, не могу, — замахала руками Зоя Федоровна. — Видите, я малину чищу.

— Ничего, — ответил Ваня и, взяв, поцеловал обнаженный локоть. — Поздравляю, — и поставил на комод пакет.

— Вы посидите пока в саду, я скоро кончу.

Ваня сошел в сад и присел на скамейку. Лицо у него было незаметное, с небольшим лбом. У Вани был вид слегка помятого и не выспавшегося человека. У него были очень коротенькие реснички. Он был одет в выцветший синий костюм, и галстук торчал у него горбом из-под жилета. Ваня умел немного играть на рояле, слегка пел, мог потанцевать, любил, после чтения Курбатова, Петербург и его окрестности. От нечего делать посещал с 1918 по 1924 год музеи. Теперь где-то служил.

Ваня, посидев и поскучав, вышел за калитку, спустился на дорогу и, повернувшись лицом по направлению к готическому вокзалу, стал ждать гостей.

Задымилась пыль по дороге, и показалась голова лошади. Вскарабкалась лошадь на гору и вывезла таратайку с Павлушей Уроновым и птичкой.

Подбежал Ваня Галченко, помог вылезти Аллочке Базыкиной и поздоровался.

— Ну как? Что слышно новенького? — спросил он, не надеясь услышать новенького.

Беседуя о погоде и о поезде и о том, что в городе пыльно, проводил Ваня гостей до веранды. Опять вышел на дорогу и снова принялся ходить вдоль канавы, надев вместо шляпы платок с завязанными в узелки концами.

Дневные гости были почти в сборе... Сидели на скамеечках и на принесенных из комнат буковых стульях, играли в фанты, когда совершенно неожиданно появился Психачев, собиратель гадостей, так он острил сам над собой.

— Вот видите, — приветствовал он рукой и словами вышедшую на веранду Зою Федоровну, — я не забыл, что сегодня день вашего рождения. Хоть и без приглашения, но приехал. — Это был довольно грузный, пожилой человек, желтолицый, с слегка вьющимися седыми волосами, одетый в высшей степени неряшливо. Брюки у него кончались фестонами, жилет был покрыт жирными пятнами.

Поздоровавшись, опять ушла Зоя Федоровна хлопотать по хозяйству.

Гости все время перебрасывали платок и произносили слова, время от времени вставали на колени, стараясь не запачкать платья. Темно-синяя каскетка Вани Галченко, стоявшая на отдельном стуле, постепенно наполнялась. Карандашики, перочинные ножички, брошки, кольца, записная книжечка блестели в ней на солнце.

Прислуга, высунувшись из дверей веранды, радостно смотрела на приехавших повеселиться. Полная, румяная, босая, веселая, она любила гостей Зои Федоровны, всегда вежливых и предупредительных. Сейчас она смотрела, как Павлуше Уронову, солидному и противящемуся, завязывают глаза, как сажают его на табуретку, как лысый Сеня Ипатов держит каскетку, наполненную вещицами, а птичка, став на цыпочки и вынув карандаш в серебряной оправе, тоненьким голосом, задыхаясь от смеха, спрашивает, что этому фанту делать. И Павлик Уронов, подумав, придавая своему голосу замогильный характер, произносит: «Вращаться на одной ножке». И видит растрепанная прислуга, что там, где стоит металлический розовый шар у клумбочки цветов, Ваня Галченко, подняв ногу и скрестив руки на груди, начинает вращаться.

— Еще, еще, — кричат все и аплодируют. И он вращается все быстрее и быстрее. Птичка вынимает записную книжечку из каскетки и опять спрашивает: «А этому фанту что делать?» — и задорно смеется.

Опять думает Павел Уронов и, подняв руку вверх, возможно выше, возглашает: «Кормить голубей».

И, вытянув шею, Даша видит, как расставляются стулья в один ряд, как садятся гости и как быстро поворачиваются головы, и видит она, что Наденьку поцеловал Куку.

После обеда стала сходиться вечерняя публика, т. е. дачники. Становилось свежо, и Зоя Федоровна раздала гостям свои теплые вещи. Дамы получили платок, жакетку, шарф. Уронову она накинула на плечи малиновую бархатную кофту, предназначенную к перешивке и потому захваченную.

Началось демонстрирование талантов.

Уронов декламировал:

Качает черт качели

Мохнатою рукой..

Он декламировал громко, блестяще, и его синий костюм приятно выделялся на фоне зелени.

Паша, запинаясь, — свои стихи.

Шансонетку про клоуна исполнила птичка.

Психачев, положив ногу на перекладину забора, беседовал со Свистоновым.

— Понимаете, я для вас интересный тип. Возьмите меня в герои. Я дал по морде австрийскому принцу, и за мной бегают женщины. Это все тля там собралась. Охота вам с ними возиться, — посмотрел он на гостей. — Я — другое дело Что? слушаете? Хотите, я про них всех расскажу вонючие случаи? Ладно? А вы меня не забудьте! Обязательно вставьте. Выньте записную книжку и записывайте.

Свистонов, улыбаясь, вынул аккуратную книжечку.

— Я доктор философии. Не верите? Вы можете описать меня со всей моей слюной и со всеми моими вонючими случаями. Да, я честолюбив. Скажите, вы талантливы? вы гениальны? Вы хорошо меня опишите. Я хочу, чтобы все на меня показывали пальцем. Фамилию оставьте ту же — Психачев. Это звучит гордо.

— А женщины действительно за вами бегали? — спросил Свистонов, улыбаясь.

— Я вам расскажу. Знаете — озера, Швейцария и тому подобная ерунда. Я был студентом, я ее мучил на фоне гор, мучил и не взял.

— Не смогли? — спросил Свистонов.

— Мне нравится мучить женщин.

— Знаете, это старо, это не годится для романа. Свистонов, опустив книжку, играл карандашиком, прикрепленным серебряной цепочкой к карману.

— Попробуем иначе подойти к вам, — сказал он. — Вы — тихий, незатейливый человек, любящий мелочи жизни. Вас не влекут мировые вопросы, потому что вы знаете, что с ними вам не справиться. В вас не творческое, а бабье любопытство. Вы слушали философию из любопытства и ботанику изучали из любопытства...

— Да знаете ли, я и в университет поступил, чтобы его охаять. Без всякой веры философию изучил и докторский диплом получил, чтобы над ней посмеяться.

— В вас есть нечто не от мира сего, — пошутил Свистонов.

— Жизнь моя пропадает, художественно построенная жизнь! — горестно воскликнул Психачев. — Сам я не могу написать о себе. Если бы мог, к вам бы не обратился.

— Все это романтика, — сказал Свистонов, пряча карандаш. — Поинтереснее расскажите.

— Какого же тут черта романтика, — стал брызгаться слюной Психачев, приблизив свое лицо к лицу Свистонова. — Человек всю свою жизнь прожил с желанием все охаять и не может, ненавидит всех людей и опозорить их не может! Видит, что все его презирают, а их на чистую воду вывести не может. Если бы я имел ваш талант, да я бы их всех под ноготь, под ноготь! Поймите, это трагедия!

— Это происшествие, уважаемый Владимир Евгеньевич, а не трагедия.

Раздалось:

Не счесть алмазов в каменных пещерах.

Психачев молчал, молчал и Свистонов. Темнело.

В окнах дома, ярко освещенного, видны были силуэты, державшие друг друга в объятиях, медленно идущие.

— Неужели я, по вашему мнению, не интереснее этих людей? — прервал молчание собеседник Свистонова.

— Это все пустяки. Все люди для меня интересны по-своему.

— Я не об этом вас спрашиваю, — не для вас, а вообще. На крыльце, а затем в саду показалась Зоя Федоровна. Свистонов, заметив приближавшуюся белую фигуру, быстро проговорил:

— Дайте ваш адрес, — и в темноте записал.

— Что же вы здесь стоите? — появилась Зоя Федоровна перед умолкшими. — Вы ведь танцуете? — обратилась она к Психачеву. Психачев поклонился.

— Танцую, танцую, Зоя Федоровна.

Входя в дом, они столкнулись в дверях с Наденькой и ритмически двигавшимся за ней под музыку Куку.

— Куда вы?

— Натанцевались. Идем в сад освежиться, — задыхаясь, ответила Наденька.

— Ладно, только смотрите, скорей возвращайтесь. Наденька и Куку сели на скамейку.

— Луна, — сказал Куку, — это романтика. Но в наш трезвый век нам не нужна романтика... И однако, Наденька, уж такова подлость человеческой натуры, луна на меня действует. Вспоминаешь, вспоминаешь, вспоминаешь.

Он отодвинул ветку и продолжал:

— Разные легенды, предания старины глубокой. Мне хочется сейчас говорить под музыку, Наденька, о гибельных двойниках, о злых рыцарях, о прекрасной горожанке! Хотел бы я жить в те времена отдаленные. Вижу я себя в готическом замке, в ночной классический час...

Поясняющим шепотом:

— Полночь. И своего двойника. Он высок, пепельно бледен и манит меня за собой. Сам опускается мост, цепями гремя. Выходим мы в черное поле, и там мой двойник бросает мне перчатку, и мы деремся, и мучаюсь я — ведь в замке высоком моем осталась жена молодая моя на одиноком покинутом ложе. Это вы, Наденька!

— Это чудесный фильм, — ответила Наденька. — Как жалко, что музыка смолкла!

— Ах, Наденька, Наденька, — произнес Куку, — будьте воском в моих руках. Какого я из вас создам человека!.. Мы будем жить тихо-тихо; хотя нет, мы будем путешествовать. Мы посетим достопримечательные страны, увидим памятники, пожалуй, и я прославлюсь, вот только ленив я ужасно.

— Я не брошу кинематографа, — покачала головой Наденька.

— Неужели и для меня не бросите? — стараясь говорить шутливо, спросил Куку.

— Смотрите, там Паша.

Действительно, Паша стоял на освещенном крыльце и искал глазами Наденьку в темноте сада. Куку и Наденька замерли.

— Какой неприятный человек, — тихо сказал Куку. Но Паша, постояв, нерешительно вернулся обратно. Публика, покачиваясь, шумно расходилась. Свистонов прошел за калитку с Ивановым:

— Мне говорили про вас, что вы — пренеприятный человек.

— Досужая сплетня, — ответил Свистонов, беря под руку Иванова.

— Писателем быть, — сказал Свистонов, — не особенно приятно. Надо не показать много, но и не показать мало.

— Прежде всего, не следует причинять горя людям, — заметил Иванов.

— Конечно, — ответил Свистонов. — Какая сегодня тихая ночь! Какой прелестный человек Иван Иванович Куку! Прелестнейшие устремления! Необыкновенная тяга к великим людям! Вы давно с ним знакомы? — спросил он у Иванова.

— Да лет пять.

— Скажите, чем вы объясняете, что он...

Рано утром вернулись Свистонов и Иванов на дачу. Зоя Федоровна еще спала среди хаоса предметов, бумажек, гор окурков, подарков.

Она нежилась в своей постели и вздыхала.

— Ну, как, — спросила она за обедом Иванова, — понравился вам Свистонов?

— Очаровательный человек.

— Ну, теперь подождите.

Куку с каждым днем убеждался, что Наденька — Наташа, и появлялись в нем сила воли и духовное упорство и то многообразие способностей, которые сопутствуют нарождающейся любви. Казалось, он помолодел. Его глаза приобрели блеск молодости, члены стали гибкими. Он чувствовал, как в нем играет жизнь. От него начало исходить настоящее очарование.

Кроме того, уже наступала осень с ее золотыми листьями, когда дачники разъезжаются и наступают тишина и дожди за окнами.

И звучала песнь в душе у Ивана Ивановича как у настоящего влюбленного.

Наденька смотрела на Ивана Ивановича и не могла оторваться. Ее тянуло к нему. Она краснела при встрече с ним, ее глаза смотрели доверчиво.

Наконец, Наденька уехала.

Уехал и Куку.

Глава третья

КУКУ И КУКУРЕКУ

(отрывок)

Поезд черепашьим шагом плелся по направлению к Ленинграду. Дачные вагончики дребезжали. Трина Рублис читала книгу; ее пальцы, от садящегося солнца ставшие румяными, перелистывали порозовевшие страницы. Она увлекалась фабулой и пропускала описания. У нее будет опять мужчина. Она была спокойна.

Свистонов стоял у окна, нервничал. ...

»

|

|